Quanta emozione all’idea di incontrare i miei studenti adottivi della 3B della Scuola Secondaria

di Primo Grado di Noli! Ho pensato per giorni, prima, a quali testi portare loro, a cosa condividere. Qualcosa di divertente, ma anche istruttivo; qualcosa che potesse coinvolgerli e non annoiarli; qualcosa che non fosse pesante, né pedante e che magari, chissà, finisse con l’entusiasmarli. Ma cosa? Sapevo di voler partire dalle parole, perché una, in questo progetto, è così forte e profonda da far tremare le gambe: adozione.

“Adotta uno scrittore”: un titolo che ogni volta mi fa sorridere di tenerezza perché in quel vocabolo, “adozione”; c’è accoglienza, condivisione, amore, inclusione. Con tali premesse pensai di non dover per nulla al mondo deludere i miei studenti adottivi, dato che si erano presi la briga di volere con loro uno scrittore per ben tre giorni, e che quello scrittore ero io! Sapevo avessero letto il mio romanzo “Mille Papaveri Rossi” e fossero pronti a discuterne: negli incontri che ho avuto con studenti di ogni età ho scoperto quanto sia coinvolgente il momento delle loro domande e del confronto; non volevo, però, che il percorso di adozione divenisse autoreferenziale, o che loro percepissero che io desiderassi parlare soltanto del mio libro.

Cominciavo a pensare di pormi troppi problemi e che, invece, avrei dovuto agire con spontaneità, quando, riflettendo sulle parole e sull’importanza di farne percepire il valore, mi venne in mente la poesia “La gioia di scrivere” di Wisława Szymborska. Sì, sarebbe stato un ottimo punto di partenza: il racconto, in forma poetica, di cosa sia una storia e di quali immense potenzialità siano contenute in una narrazione.

Cominciavo a pensare di pormi troppi problemi e che, invece, avrei dovuto agire con spontaneità, quando, riflettendo sulle parole e sull’importanza di farne percepire il valore, mi venne in mente la poesia “La gioia di scrivere” di Wisława Szymborska. Sì, sarebbe stato un ottimo punto di partenza: il racconto, in forma poetica, di cosa sia una storia e di quali immense potenzialità siano contenute in una narrazione.

Non volevo, però, che per i ragazzi l’esperienza dell’adozione si risolvesse in una serie di monologhi da parte mia intorno alla scrittura e alle storie; per partire con il piede giusto era indispensabile fossero loro a guidarmi: mi interessava sentire cosa pensassero, cosa si aspettassero da un’esperienza del genere. Che cosa, di preciso, volessero da me. Con questo spirito, in modalità di ascolto, decisi di presentarmi il primo giorno in aula, raccontando un po’ chi fossi (iniziando io, per rompere il ghiaccio) e poi passando la palla a loro.

Emerse una visione non scontata del mondo delle storie e una percezione della lettura tutt’altro che romantica: un manipolo di lettori onnivori e fortissimi, una fascia di mezzo non particolarmente appassionata, ma in grado di farsi coinvolgere da un buon libro qualora fosse incappata in quello giusto, e infine un gruppo che non legge, che non riesce ad appassionarsi, consapevole che parte del problema potrebbe trovarsi nella difficoltà a concentrarsi alimentata dall’utilizzo degli smartphone. Quest’ultima brigata desidererebbe anche superare l’ostacolo e trovare – o in alcuni casi ritrovare – il contatto con le storie scritte. Sì, storie scritte, perché si tratta di ragazzi che conoscono e amano le storie sotto altre forme: musica, videogiochi, serie TV, film. Appena percepii questo tema chiave, fui felice del materiale che avevo preparato, perché la mia idea era, nel corso dell’adozione, raccontare il modo in cui l’atto del narrare faccia parte del genere umano fin dalle origini, come e forse più degli altri istinti primari. Scrivere o tramandare oralmente una storia è creare una versione romanzata di una o più esperienze di vita filtrate dalla sensibilità e dall’immaginazione dell’autore; provare, tra le righe di una trama, a fornire una chiave di lettura o una risposta – più o meno rassicurante – a un problema, un dubbio, una domanda, un tema.

Risposte che possono giungere in modi differenti e inaspettati, per mezzo di svariate forme narrative. Abbiamo parlato di guerra e di attualità (sapevo saremmo finiti ad analizzare “Mille Papaveri Rossi”) e del modo in cui temi come un’aggressione militare e le sue conseguenze possano essere declinati con efficacia da voci distinte, tramite toni dissonanti. Per questo abbiamo ascoltato le canzoni “La Topolino Amaranto” di Paolo Conte e “Fiume Sand Creek” di Fabrizio De André, e abbiamo visto come anche il film “Shining” di Stanley Kubrick possa essere interpretato come una grande metafora dell’imperialismo Statunitense, del genocidio dei nativi americani e di come su queste basi si fondi l’attuale popolo degli Stati Uniti. Ci siamo spostati poi su “Schindler’s

List”, di Steven Spielberg, per vedere come una storia vera, biografica, diventi più efficace se narrata con gli strumenti e i meccanismi di una inventata; infine abbiamo analizzato due racconti di Richard Matheson, “Finché morte non ci separi” e “Therèse”, per comprendere il modo in cui, dal medesimo spunto di partenza, si possano scrivere due storie del tutto differenti per tono, temi e scelte narrative.

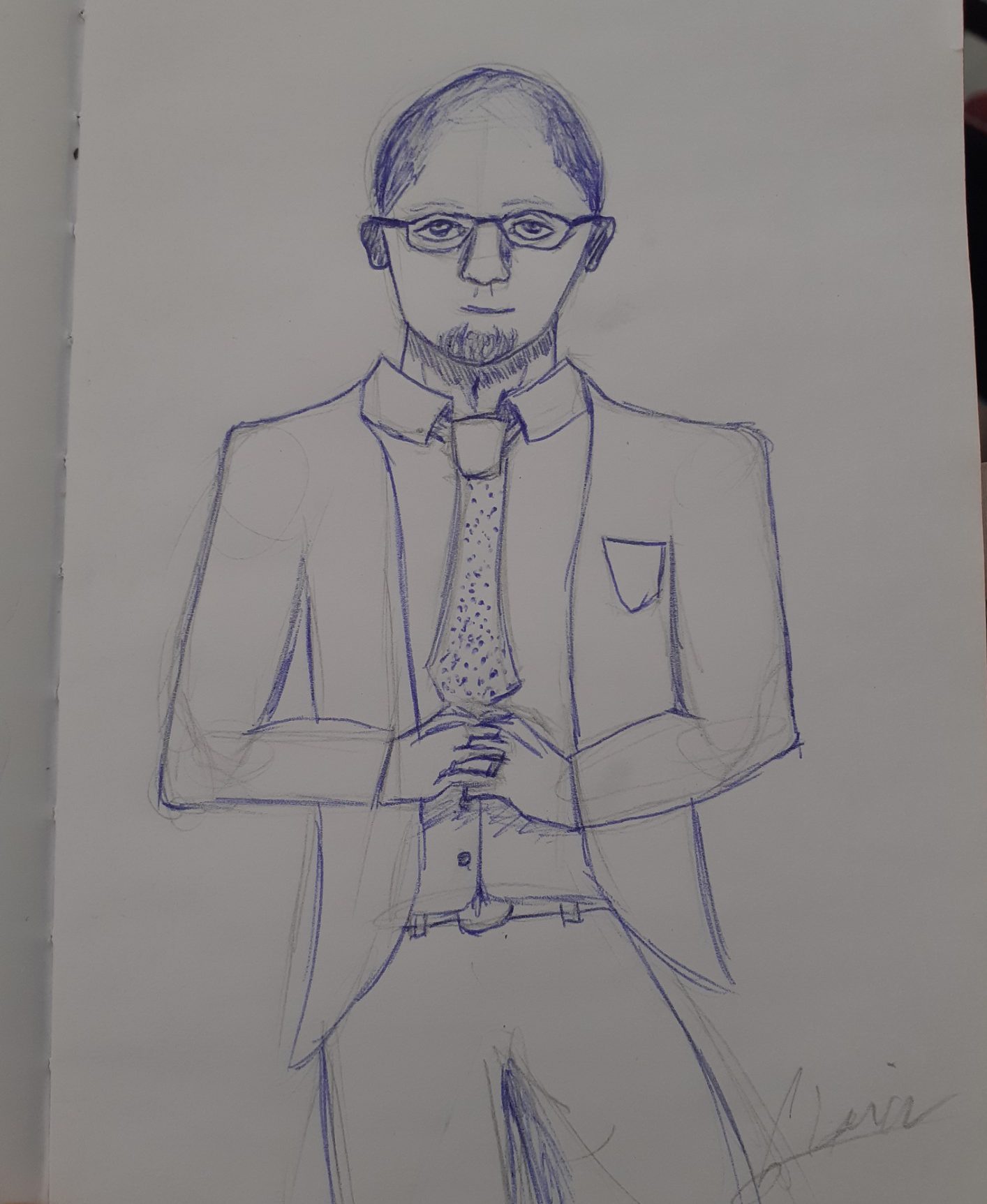

Purtroppo, a un certo punto, la mia adozione finì e ripartii da Noli per far rotta verso casa. Cosa mi è rimasto? Mattine di sorrisi, domande, chiacchiere, risate, sbadigli, riflessioni, letture e uno splendido ritratto. Cosa ho lasciato? Un pezzo di cuore, un’esperienza a cui ripenso spesso e, mi auguro, un pizzico di amore per le storie, di passione per la lettura.