Patriarcato è un termine che ultimamente ricorre spesso su social, televisione, giornali, libri ed esso assume, in alcuni contesti, un valore più ideologico che tecnico. Il termine deriva dal greco patriarkhēs, letteralmente “padre di una razza”, “capo di una razza” o “patriarca”. Anticamente aveva un significato ben diverso da quello odierno, poiché il padre aveva il compito di proteggere e salvaguardare i membri che vivevano in casa. Questa figura passò poi ad indicare il capo indiscusso del nucleo familiare e l’immagine continuò ad esistere per millenni. Il patriarcato era parte di un sistema che consentiva al padre il pieno controllo e l’esercizio di tutti i diritti sulla moglie e sui figli che, sotto il suo potere, erano tenuti a rispettare la sua supremazia oltre che ad assumere il suo cognome.

In Italia, la riforma del diritto di famiglia del 19 maggio 1975 sembrava avere posto fine al patriarcato. Di fatto si collocavano marito e moglie sullo stesso piano morale e giuridico, indirizzando la società verso la via dell’uguaglianza tra uomo e donna cancellando quello che era stato il modello tradizionale familiare per lungo tempo, incarnato nell’antica Roma dalla figura del pater familias.

In realtà, come affermato dalla scrittrice e sostenitrice del movimento femminista, Simone de Beauvoir, nel suo celebre saggio Il secondo sesso (1949), “Non si nasce donne: si diventa donne.” Questo implica che, pur cambiando le leggi, il patriarcato si manifesta ancora attraverso le norme sociali che continuano a definire e limitare i ruoli di genere.

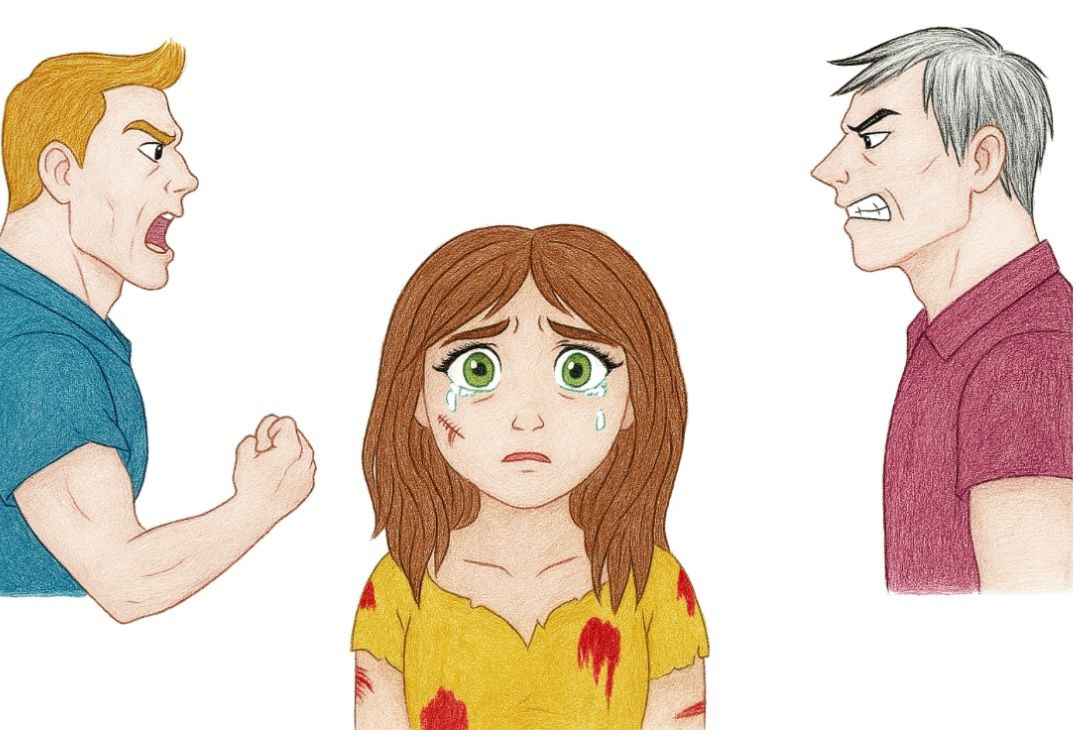

Va poi osservato che le disuguaglianze tra i due generi, le molestie, i femminicidi e una società maschilista, potrebbero considerarsi i frutti maturi del patriarcato. È quanto afferma Elena Cecchettin, sorella di Giulia, giovane donna barbaramente uccisa da Filippo Turetta, per questo definito il figlio sano del patriarcato. C’è però chi sostiene l’assenza del fenomeno all’interno del mondo odierno, affermando che esso, per esistere, esige la figura del patriarca e che mai, come in quest’epoca, il padre conti meno. Lo stereotipo che pone l’uomo a capo di tutto, in realtà, non è scomparso con la riforma; infatti continua a vivere nelle idee di controllo, nella gelosia mascherata da amore, nelle differenze di genere che vediamo ogni giorno. Il maschilismo è il presente del patriarcato: uno è un atteggiamento, mentre l’altro è il sistema che lo genera e lo giustifica. Anche se le leggi sono cambiate, il fenomeno continua a sopravvivere nei comportamenti quotidiani e nelle disuguaglianze ancora presenti.

Ne è un esempio la frequenza delle molestie verbali rivolte alle donne, dal momento che tali offese vengono spesso minimizzate. Se una donna cammina per strada e riceve commenti indesiderati sul suo aspetto, i più comuni sono: “Dai, è solo un complimento!” O ancora :”Se ti infastidisce, vestiti in modo meno appariscente!”

Questa mentalità deriva dall’idea che il corpo femminile sia un oggetto pubblico e che l’uomo abbia il diritto di esprimere opinioni non richieste. È un’eredità del patriarcato, che vede l’uomo come attore dominante e la donna come destinataria passiva della sua attenzione.

Anche il fatto che un figlio porti generalmente il cognome del padre costituisce un esempio di patriarcato. Perché è ancora così? Perché si considera scontato che l’identità familiare passi attraverso la linea paterna?

Il divario nella pratica quotidiana offre un ulteriore spunto di riflessione. Anche quando entrambi i membri della coppia lavorano a tempo pieno, spesso è la donna a farsi carico della maggior parte delle faccende domestiche e della cura dei figli. Studi specifici dimostrano che le donne passano in media il doppio del tempo degli uomini nelle attività da svolgere in casa. Ciò è confermato anche da un’indagine condotta dall’Organizzazione Internazionale del Lavoro (ILO), secondo cui il 75% del lavoro domestico non retribuito su scala mondiale è svolto da donne. Questo squilibrio non è solo una questione culturale, ma ha anche ripercussioni economiche e sociali.

E se un uomo sostituisce la donna? Spesso si sente dire: “Sei proprio bravo!” Perché un compito, che dovrebbe essere condiviso, diventa un gesto straordinario quando è l’uomo a compierlo? Anche questo è un retaggio del patriarcato!

Se spostiamo l’attenzione sui ruoli, ci accorgiamo che quando una donna arriva a ricoprire una posizione di comando, deve spesso affrontare critiche che un uomo nella stessa posizione non riceverebbe: “È troppo emotiva per comandare.” Se è dura, è una strega. Se è gentile, non ha polso. Questa è una doppia trappola: una donna leader deve dimostrare autorità senza sembrare “antipatica”, mentre un uomo può essere assertivo senza problemi. A confermarlo è anche uno studio della Harvard Business Review che ha evidenziato come le donne leader subiscano maggiori pressioni rispetto agli uomini, venendo giudicate più severamente quando appaiono ambiziose.

Guardiamo ai ruoli di genere: se un uomo dice di voler essere un padre a tempo pieno per prendersi cura dei figli, la società lo guarda con sospetto: “Non ti senti meno uomo?” “Tua moglie lavora e tu stai a casa? Che vergogna!” Anche se il patriarcato svantaggia principalmente le donne, danneggia anche gli uomini, imponendo loro ruoli rigidi e limitanti.

Il patriarcato riguarda anche il modo di traguardare il problema. Tante volte si sentono giudizi nei confronti di donne vittime di molestie, fisiche o verbali, riguardo all’abbigliamento usato, ai luoghi frequentati o addirittura agli orari in cui rientra tra le mura domestiche, elementi che a parti invertite non sarebbero mai presi in considerazione.

La responsabilità della sicurezza ricade sulla donna, non su chi potrebbe farle del male. Il patriarcato è anche questo: un sistema che sposta il peso della prevenzione sulle vittime invece che sugli aggressori. Non è solo una questione passata, ma quanto mai attuale. Un problema che non esiste non può essere risolto, per questo l’unico modo per superarlo è rendercene conto, non ignorarlo ed educare le persone al rispetto, perché la vita è una, preziosa e tutti meritiamo di essere liberi.